正月を華やかに迎え、神さんや先祖さん、お客さんに

正月を華やかに迎え、神さんや先祖さん、お客さんに感謝を表すのが商売人の心意気です。 同時に、

自分たちを奮い立たせるという意味もあります。

「かまどの神さん」「水の神さん」5ヶ所ある神さんへ、家内安全・商売繁盛を願ってお燈明を上げ、

新しい年が始まります。

これは東城独特の注連縄飾りで、

これは東城独特の注連縄飾りで、名前はなぜか『ぼったくり』と言います。

年々作られる家庭が少なくなり、

今では東城で3軒しか飾っていないそうです。

東城では暮らしの行事を、

東城では暮らしの行事を、新暦と旧暦とを織りまぜて行っています。

(五節句は必ず旧暦で行います。)

竹屋では旧元旦にお雑煮で

もう一度初春をお祝いします。

「益々(ますます)繁盛、この団扇(うちわ)」

「益々(ますます)繁盛、この団扇(うちわ)」東城では昔から祝宴で枡(ます)と

団扇を持って踊り、景気をつけました。

「鬼は外、福は内」

節分には豆まきをして、

一年の来福と無病息災を祈ります。

春の彼岸にはご先祖様にととぼ(猫柳)と、ぼたもちや赤飯を我が家で作って供えます。

春の彼岸にはご先祖様にととぼ(猫柳)と、ぼたもちや赤飯を我が家で作って供えます。「彼岸過ぎて七雪」と言うように、まだまだ寒い日もありますが、東城の心はずむ春も間近です。

一般的には雛まつりは3月3日ですが、東城では

一般的には雛まつりは3月3日ですが、東城では「3月3日になったけぇ、そろそろ飾ろうかー」と

旧暦3月3日の雛まつりの準備を始めます。

東城ではかつて、雛まつりを「花見節句」と呼び、

東城ではかつて、雛まつりを「花見節句」と呼び、子供達が重箱にごちそうを詰めてもらって山に出かけ、

終日山菜摘みや花見など山遊びを楽しみました。

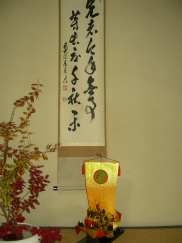

雛人形も皆様に見て頂けるのをとても喜んでいるようです。

雛人形も皆様に見て頂けるのをとても喜んでいるようです。東城は城下町としてひらけ、

たたら製鉄の集散地「くろがねどころ」として栄えてきました。

大阪商人などが持ち込んだと思われる、

古いお雛様が今も残っています。

帝釈峡の青葉若葉がやさしい日ざしの中で輝きます。

帝釈峡の青葉若葉がやさしい日ざしの中で輝きます。錦秋の紅葉も美しいですが、

新緑萌え立つ神龍湖も心洗われる思いがします。

五月晴れの空に、元気良く鯉のぼりが翻っています。

五月晴れの空に、元気良く鯉のぼりが翻っています。東城では端午の節句は旧暦の5月5日に行われ、

祖先から伝わる武者人形を飾り、

縁起物の柏餅を作ります。

この頃になれば菖蒲と蓬も大きく育ち

「ゴリョウエン」の準備を始めることが出来ます。

東城では、旧暦端午の節句をゴリョウエン(午良会)と言います。

東城では、旧暦端午の節句をゴリョウエン(午良会)と言います。菖蒲葺(しょうぶふ)と呼ばれる、菖蒲・ヨモギ・茅で作った束を、旧暦5月4日に3束ほど屋根の軒先に乗せ、旧暦5月5日に降ろして菖蒲湯に使います。

菖蒲は強い香りで邪気を祓うと言われるほか、「尚武」や「勝負」と音が通じることから、縁起が良いとされてきました。

昔東城では、「菖蒲打ち」といって男児が菖蒲をつとのように仕立てて、往来の女児の尻を打って祝う風習があったそうです。

この頃、家も衣替えの季節になります。

この頃、家も衣替えの季節になります。座敷の襖がよしず戸に、のれんや座布団も涼しげな小千谷ちりめんに変わります。

夏を快適に過ごす昔からの知恵や工夫です。

出雲大社東城教会では、夏越大祓祭で茅の輪くぐり(7月2日)が行われます。

出雲大社東城教会では、夏越大祓祭で茅の輪くぐり(7月2日)が行われます。茅の輪という、茅(ちがや・・・この時期最も生命力の強い植物)を束ねて輪にしたものを、8の字を書くように右回りで3度くぐり抜け、祓い清めてもらいます。

疫病や災厄を祓い、子供達の健やかな成長を願う行事です。

最近、七夕をサマーバレンタインと言うとか・・・。

最近、七夕をサマーバレンタインと言うとか・・・。江戸時代にも平賀源内がうなぎ屋の宣伝のため、土用の丑の日にうなぎを食べるとよいと言ったとされます。

また、土用餅と言ってあんころ餅を食べる習慣もありますね。

甘い物は疲れを癒す効果があります。

竹屋では土用の丑の日に、うなぎと竹屋餅をいただきます。

中国から伝わった、書や技芸の上達を星に願う乞功奠(きっこうでん)と言う七夕の行事が、東城では天満書・箱庭という児童の行事として残っています。また日本古来の、先祖の霊を祭るための棚機女(たなばたつめ)の行事がお盆の前にはあるので、七夕とお盆はひとつながりと考えられるそうです。

中国から伝わった、書や技芸の上達を星に願う乞功奠(きっこうでん)と言う七夕の行事が、東城では天満書・箱庭という児童の行事として残っています。また日本古来の、先祖の霊を祭るための棚機女(たなばたつめ)の行事がお盆の前にはあるので、七夕とお盆はひとつながりと考えられるそうです。 東城のお盆は月遅れで行われ、ご先祖様の霊をお迎えするのに、女郎花(おみなえし)を道しるべとなる盆花として供え、8月13日に迎え団子(きなこ餅)・こえ松の迎え火を焚いて大切にお迎えし、8月16日には送り団子・送り火を焚いて感謝の心でお送りしています。

東城のお盆は月遅れで行われ、ご先祖様の霊をお迎えするのに、女郎花(おみなえし)を道しるべとなる盆花として供え、8月13日に迎え団子(きなこ餅)・こえ松の迎え火を焚いて大切にお迎えし、8月16日には送り団子・送り火を焚いて感謝の心でお送りしています。東城では、行事毎にお供えする花が決まっており、独特のならわしだと思います。仏壇にはお霊供(りょうぐ)を作りお供えします。

東城では秋の彼岸に、紫苑(しおん)とおはぎを供えます。これは邪気を祓うとされる小豆が、先祖の供養と結びついたものです。竹屋では饅頭もお供えします。

東城では秋の彼岸に、紫苑(しおん)とおはぎを供えます。これは邪気を祓うとされる小豆が、先祖の供養と結びついたものです。竹屋では饅頭もお供えします。 旧暦の8月15日が「十五夜」。一年で最も月が美しいとされ、五穀豊穣を祈って秋の収穫物、とくに芋を供えたことから「芋名月」ともいいます。「月を愛でる(めでる)」とは美しい言葉ですね。竹屋では、お梅の白を月見だんごに見立てて供えます。

旧暦の8月15日が「十五夜」。一年で最も月が美しいとされ、五穀豊穣を祈って秋の収穫物、とくに芋を供えたことから「芋名月」ともいいます。「月を愛でる(めでる)」とは美しい言葉ですね。竹屋では、お梅の白を月見だんごに見立てて供えます。 旧暦の9月9日は不老長寿を願って、菊酒を飲んで栗ごはんを炊き、秋の収穫を祝う菊の節句です。東城も菊の栽培の盛んな里。秋のイベントに向け各家で「満月」という品種の菊を育てています。

旧暦の9月9日は不老長寿を願って、菊酒を飲んで栗ごはんを炊き、秋の収穫を祝う菊の節句です。東城も菊の栽培の盛んな里。秋のイベントに向け各家で「満月」という品種の菊を育てています。 旧暦の9月13日が「十三夜」のお月見。満月の二日前で少しだけ欠けた上弦の月が、「十三夜に曇り無し」、十五夜より美しく見えるとか。別名を「豆名月」「栗名月」とも言い、秋の収穫を祝う行事です。収穫したばかりの作物を供え、神に感謝を捧げます。

旧暦の9月13日が「十三夜」のお月見。満月の二日前で少しだけ欠けた上弦の月が、「十三夜に曇り無し」、十五夜より美しく見えるとか。別名を「豆名月」「栗名月」とも言い、秋の収穫を祝う行事です。収穫したばかりの作物を供え、神に感謝を捧げます。 江戸時代初期(1604年)長尾隼人正一勝(福島正則家老)が東城五品嶽城に入城の際、関ヶ原の合戦の戦勝を記念してパレードをされたのが起源だとされています。武者行列・大名行列・東城にしかない珍しい母衣(ほろ)が練り歩きます。

江戸時代初期(1604年)長尾隼人正一勝(福島正則家老)が東城五品嶽城に入城の際、関ヶ原の合戦の戦勝を記念してパレードをされたのが起源だとされています。武者行列・大名行列・東城にしかない珍しい母衣(ほろ)が練り歩きます。

中本町常会蔵

恵比寿様は、網を使って一気に漁をするのではなく、先を見越して竿で少しずつ釣りをする姿から、暴利をむさぼらぬ清廉の心を象徴していると言われます。商家は恵比寿講(旧暦の10月20日)に、鯛や神酒を供え商売繁盛や家族繁栄を祈願します。東城では、廿日恵比寿には魚屋さんが商家に鯛を届けるならわしがあります。

恵比寿様は、網を使って一気に漁をするのではなく、先を見越して竿で少しずつ釣りをする姿から、暴利をむさぼらぬ清廉の心を象徴していると言われます。商家は恵比寿講(旧暦の10月20日)に、鯛や神酒を供え商売繁盛や家族繁栄を祈願します。東城では、廿日恵比寿には魚屋さんが商家に鯛を届けるならわしがあります。 東城本町筋には、七胡子があり地域で守っています。

東城本町筋には、七胡子があり地域で守っています。最近ではイベント中、「胡子めぐりスタンプラリー」があり、町外からお越しのお客様に好評です。

猪の子神社が店先を借りて猪の子大明神を祭ります。

猪の子神社が店先を借りて猪の子大明神を祭ります。猪の子石に四方八方へ縄を張り、地締めのように各戸を搗いて回ります。子孫繁栄・開運招福を祈願する子供達の祭事です。

元気いっぱいの子供達が叫び声をあげ、猪の子石を搗きます。

元気いっぱいの子供達が叫び声をあげ、猪の子石を搗きます。「えんしょやーあ かんしょやーあ 猪の子の晩に 祝うた者は四方の隅(すま)へ 蔵建て並べ 繁昌せぇーえ繁昌せぇーえ 福の神 どし込めーえどし込めーえ!」

先者 今年無事(まずは ことしもぶじ)

先者 今年無事(まずは ことしもぶじ)芽出度 千秋楽(めでたく せんしゅうらく)

一年が無事に終わることに感謝しつつ、

身も心も共に掃き清めて、新しい年の平安を願います。

年末の餅つきも竹屋の年中行事です。

年末の餅つきも竹屋の年中行事です。来たる年の家内安全・商売繁盛を祈って福餅を搗きます。

神さん、先祖さんと共に新年を迎えるため、神棚・仏壇にも鏡餅を供えます。